保育士試験対策

【社会的養護】施設養護?家庭養護?家庭的養護?基本的な概念を理解しよう

こんにちは。東大卒イクメンパパです。

イクメンです。イケメンではありません。

もうすぐ2歳の娘が寝言で「あかない~」とうなっていました。何をこじ開けようとしていたのかな……

今回は社会的養護の2回目。社会的養護の科目は、わりと出題範囲が「狭く深く」な感じなのですが、科目全体に関してのポイントをまとめてみます。

ちょっと長いですがお付き合いください。

ポイント:社会的養護の種類と優先順位

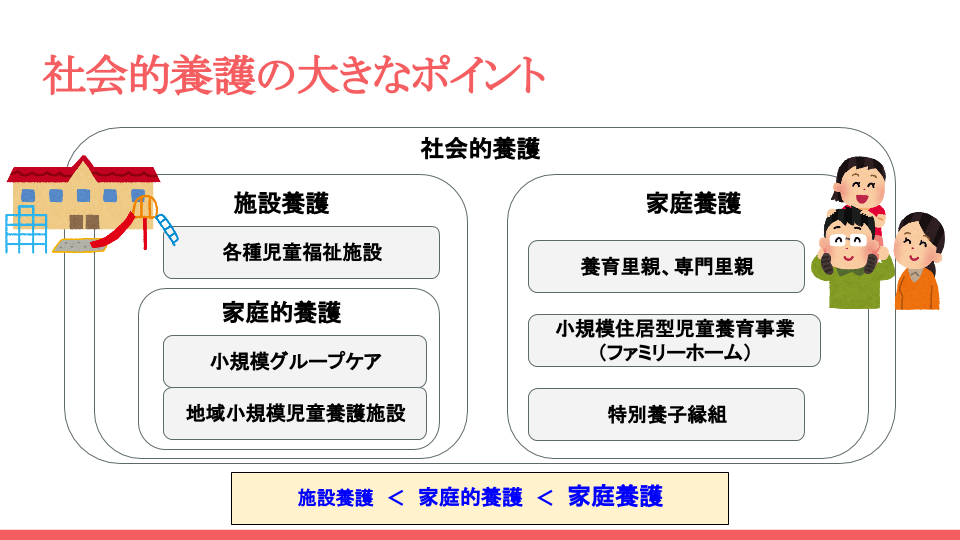

前回もお見せしましたが、社会的養護とはなんぞや、というのは、ざっくりまとめると以下のスライドのような感じになります。

少していねいに説明します。

社会的養護の大まかな分類

社会的養護とは、要保護児童(保護者のいない児童や、保護者が養育することが適切でない児童)を、保護者以外の大人たちが保護・養育するという取り組みですが、そのやり方には大きく2種類あります。

ひとつは施設養護。児童養護施設など、社会福祉法人などが経営する施設で子どもを養育するというものです。

もうひとつは家庭養護。里親など、「親と子ども」的な家庭環境で子どもを養育する取り組みです。

ここまでは「施設」対「家庭」(争っているわけではないですが)のイメージで捉えやすいかと思います。

紛らわしいのは、施設養護でありつつ、従来の施設(定員が数十人~100人程度)に比べて規模が小さい施設(定員が6人など)もあり、そういった小規模施設での施設養護を、家庭的養護と呼ぶということです。

「家庭養護」と「家庭的養護」。なにもそんなネーミングにする!? という感じですよね。とても紛らわしいところです。

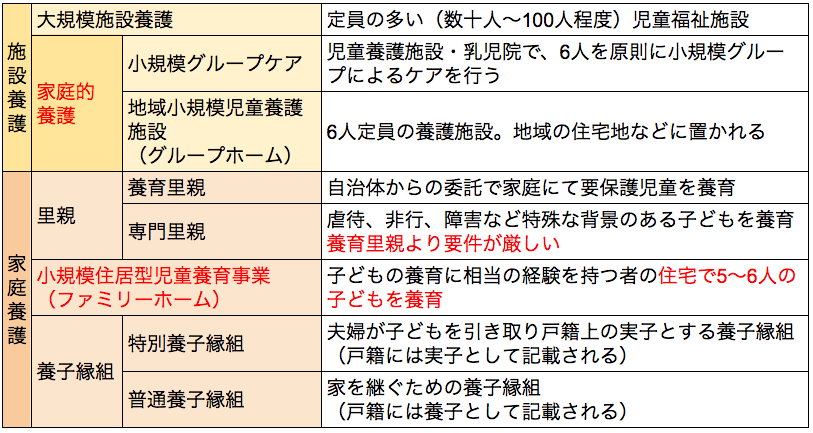

施設養護、家庭養護の詳細

施設養護と家庭養護の中にどういった分類があるかもう少し説明しましょう。

細かい分類を表にまとめるとこんな感じです。よく出題されるところは赤字にしています。

グループホームとファミリーホームは、どちらも6人定員なのに一方は施設養護、もう一方は家庭養護とやや混乱しますね。

違いはこんな感じです。

グループホーム:職員が施設そのものを生活の拠点にするわけではない

ファミリーホーム:子どもを養育する場所が養育者の生活の拠点である必要がある

ファミリーホームでは、養育者の子どもの関係が、実際の家庭環境により近くなるというあたりがポイントです。

試験にはそれほど出題されませんが、養子縁組にも特別養子縁組と普通養子縁組の2種類があります。

何らかの理由で実の親が子どもを育てられない場合に、子どもが欲しいけれど何らかの理由で授からないカップルなどに子どもを引き渡し、実子として育てる制度が特別養子縁組です。

日本では、家を継ぐための養子が「普通」養子縁組と呼ばれているように、子どもを引き取って実子にする養子縁組はまだあまりメジャーではないですが、アメリカなどだと養子縁組はとても一般的です。iPhoneを生み出したスティーブ・ジョブズも養子です(法制度が異なるので日本とアメリカを単純に比較はできませんが)。

なかなか紛らわしいですが、ゆっくり覚えましょう。

社会的養護の優先順位

さて、分類の次は、「どのやり方が子どもにとってより良いとされているのか」という点です。

結論から言うと、施設養護よりも家庭養護のほうが子どもにとっては望ましく、政府も家庭養護(主に里親委託)を推進しようとしています。

要保護児童の1/3を里親委託で養育する、という数値目標も立てているのですが、実際はなかなか進んでいません。理由としては、里親のなり手が少ないことが挙げられています。なぜ里親のなり手が少ないかというと、そもそも里親制度の認知度がまだ低かったり、共働きだと里子を預かることが難しかったり……といったことが理由にあるようです。難しいものですね。

そもそもなぜ家庭養護が優先されるかというと、ボウルビィの愛着理論であった、特定の養育者との信頼関係を、家庭養護のほうが作りやすいこと、また過去に大規模施設での児童養護で子どもの発達によくない影響を与えた例があったことなどが理由です。後者の問題はホスピタリズムと呼ばれます。

その意味で、施設養護でも大規模施設より小規模施設のほうが望ましいとされる傾向があり、最近は児童養護施設の小規模化(家庭的養護の推進)が進んでいます。

とはいっても、家庭的養護も施設養護であることにはかわりはないので、実際の家庭環境に近い家庭養護のほうがより望ましいとされています。

ということでまとめると、

施設養護 < 家庭的養護 < 家庭養護

という優先順位(子どもにとっての望ましさ)になります。

家庭的養護と家庭養護の違いと合わせて押さえておきましょう。

今回のポイント

・社会的養護の分類はシンプル。しっかり押さえよう

・家庭養護と家庭的養護は紛らわしいけれど別のもの。違いを理解しよう

・家庭養護が子どものためには一番望ましい

つぶやき

ちょっと試験の出題範囲から逸れてしまう内容もありましたが、フローレンスでは赤ちゃん縁組事業という、特別養子縁組で赤ちゃんを救おうという事業もしていて、それにちなんでいろいろと勉強していたことを書いてみました。

単純に言葉の意味を覚えるだけでなく、実際の社会のなかでどういう位置づけなのかというのが理解できると、生きる知識になりますよね。

興味があれば、みなさんもぜひいろいろ調べてみてください。

各児童福祉施設の詳細などはまた今度取り上げようと思います。

ではでは!

読んでいただいた方へ

最後まで読んでいただいてありがとうございました!

アメブロでやっているブログでは、保育士試験の話に加えて、ボスのK崎さんのおもしろエピソードや、みんなで保育士試験合格を目指すフローレンスの社内部活動「サクラ咲く部」の様子なども書いています。

興味があれば、こちらもぜひご覧くださいませ!

著者プロフィール

- 東大卒イクメンパパ

- フローレンスで働く東大卒のパパ社員です。3歳の娘、0歳の息子に奥さんともども毎日楽しく振り回されています。いろいろありまして、保育士試験を受験することになりました。東大受験のあらゆるノウハウを駆使して(?)試験合格を目指しつつ、ポイントをブログにまとめて、同じように保育士試験を受験する方を応援していきます!働きながら、育児しながら試験勉強がんばります!