保育士試験対策

【教育原理】保育の偉人をちょっと変わった画像で覚えよう(2):コメニウス・ロック・デューイ

こんにちは。東大卒イクメンパパです。

イクメンです。イケメンではありません。

さて今回は、「保育の偉人をちょっと変わった画像で覚えよう」シリーズその2(今後続くのかどうかはよくわかりませんが!)ということで、主に教育原理で出題される歴史上の人物を取り上げて、ちょっと印象に残るかも?という画像を作ってみました。

難関、教育原理の参考になれば!

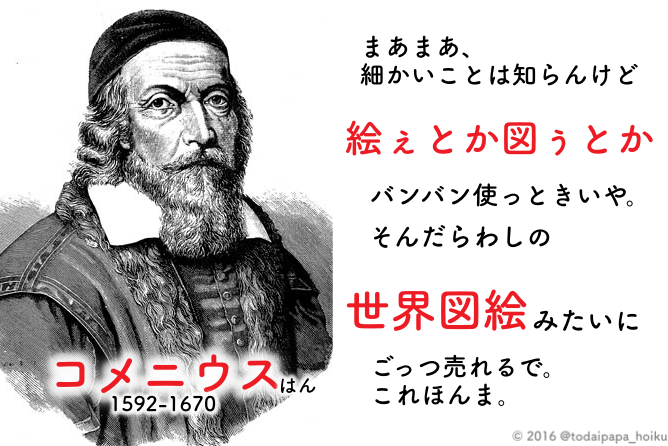

(1)コメニウス

まずは、「近代教育の父」とも呼ばれる、コメニウスです。

コメニウスは保育の歴史上の人物のなかではだいぶ古いほう(過去の人物)で、ちょうど日本で江戸幕府が始まったころに生きていた人です。

17世紀に、「男女の性も身分の貴賎も貧富の差も関係なく、すべての人間が教育を受けられるべきだ」という先進的な考えを持っていたコメニウス。

『大教授学』『世界図絵』といった著書がよく保育士試験に出題されます。

『大教授学』では、子どもの年齢に応じて学習内容を変えていく(今の学校のカリキュラムの大元になる考え方)ことが重要であると述べ、この考え方はその後ルソーやペスタロッチに受け継がれました。

『世界図絵』は、世界初の図入り教科書(語学の教科書なので、絵本的な感じ)であることがよく出題されるポイント。なのでそこをなんとなく関西風に画像にしてみました。

たぶん、こんな適当なおっさんではないと思います^^;

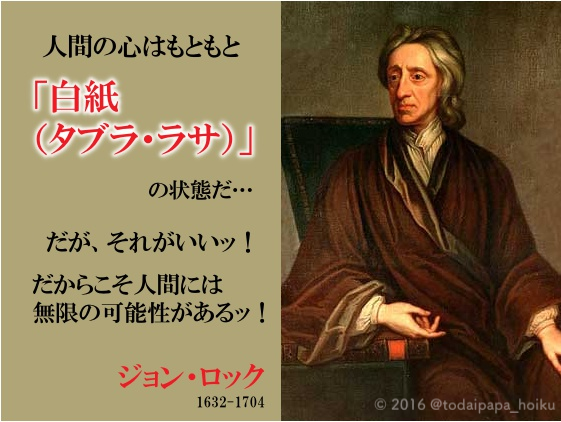

(2)ロック(ジョン・ロック)

次のロックは世界史や倫理の授業で名前を聞いたことがあるかもしれません。

画像のとおり、人間の心はもともと「白紙」(ラテン語でタブラ・ラサ)の状態であるとし、そのため、その白紙に色をつけ、内容を書き込んでいく教育が非常に重要だ、という主張をしました。

また著書の中で「健全な身体に宿る健全な精神」という表現をし、心がしっかり発達するには健康な身体が大事であるということを述べました。この表現は、誰が言ったかは知らなかったけれど聞いたことがある、という人もいるのではないでしょうか。

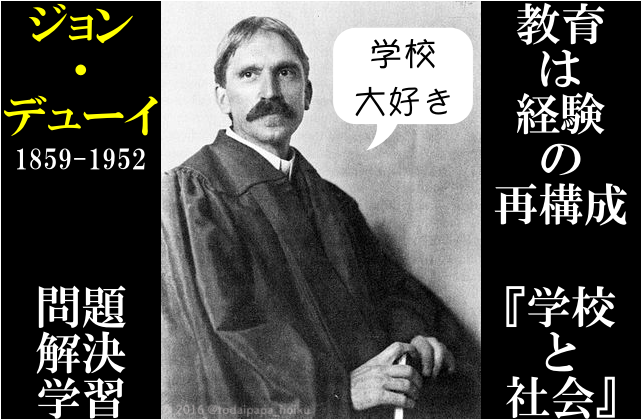

(3)デューイ(ジョン・デューイ)

最後は教育原理のドン(特に理由はないですが、勝手にそんな気がしています)であるデューイ。

画像の吹き出しがやたらカジュアルな感じになっていますが、デューイは実践・経験主義、実験主義の考え方を持ち、実際に、シカゴに「教育の実験のための学校」を作って、そこでの教育の実践の内容を『学校と社会』という著書で発表しました。

教育の実験のために学校を作るというのがすごいですね。

ちなみにアメリカでは他にも、実際の子どもを対象にこういった大規模な教育や社会学の実験が行われ、どのような教育方法が効果が高いかなどの研究が進んでいます。日本だと「倫理的にどうなんだ」などと言われてなかなか進まないのではないかと思いますが、それに比べてかなり実践的です。

またデューイは教育の中心は他のなにものでもなく児童にあるべきだという児童中心主義を主張し、著書『民主主義と教育』において「教育のすべては児童から始まる」と述べています。

今回のまとめ

・コメニウスは『大教授学』『世界図絵』で世界初の年齢別カリキュラムや図入り教科書

・人間はもともと「白紙」(タブラ・ラサ)で、教育によっていかようにも変わると述べたロック

・実践主義・経験主義で実験のための学校まで作ったデューイ

さいごに

今回はだいぶさらっと触れましたが、この中でも特に、教育の歴史におけるデューイの存在はかなり大きいようです。

保育士試験の勉強の一環としてデューイの思想をばっちり理解する、というのはけっこう難しい気がします。僕も保育士試験のテキストや、インターネットで調べた内容で、「デューイはこういう考え方!」とビシっと言えるようになったかというと、ちょっと微妙かなというのが正直なところ。

試験対策としてはキーワードをしっかりおさえておき、教育について深く学んでみたいという方は、実際に本などを読んでみるといいのではないでしょうか。

ではでは!

読んでいただいた方へ

最後まで読んでいただいてありがとうございました!

アメブロでやっているブログでは、保育士試験の話に加えて、ボスのK崎さんのおもしろエピソードや、みんなで保育士試験合格を目指すフローレンスの社内部活動「サクラ咲く部」の様子なども書いています。

興味があれば、こちらもぜひご覧くださいませ!

保育のちょっといい話。ためになる話。知らなかった話。大事な話。お届けします。

定期チェックしたい人はお友達登録を。

著者プロフィール

- 東大卒イクメンパパ

- フローレンスで働く東大卒のパパ社員です。3歳の娘、0歳の息子に奥さんともども毎日楽しく振り回されています。いろいろありまして、保育士試験を受験することになりました。東大受験のあらゆるノウハウを駆使して(?)試験合格を目指しつつ、ポイントをブログにまとめて、同じように保育士試験を受験する方を応援していきます!働きながら、育児しながら試験勉強がんばります!