保育×イベント

【保育の流儀】「こども哲学」の川辺洋平さん:「子どもだって、めっちゃ考えてる。子どもってスゴい!」

2018年12月1日(土)に第2回となる「プロフェッショナル 保育の流儀」が認定NPO法人フローレンスの神保町オフィスで開催されました。

「プロフェッショナル 保育の流儀」とは、現場で働く保育士のみなさんを中心に「そんな保育もあったのか!」という保育に関する気付きを提供することを目的としています。

今回のゲストはあの映画化もされた「こども哲学」の川辺洋平さんでした!

【川辺洋平氏 プロフィール】

東京学芸大学教育学部を卒業後、イラストレーターとして活動開始。2007年に広告会社に入社、2012年からは出版社にてクリエイティブ・ディレクターとして勤務。2014年にNPO法人こども哲学・おとな哲学アーダコーダを設立し、代表理事に。保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭(美術)、高校教諭(美術)の資格を持つ異色のクリエイター。主な著書に『自信をもてる子が育つ こども哲学』(ワニブックス)がある。

※こども哲学や、川辺洋平さんの詳細については以下のリンクをご参照ください。

https://sugoii.florence.or.jp/professional03/

こども哲学は、哲学対話と呼ばれています。おたがいの意見を聞き合い、自由な意見を言い合う対話活動です。

それだけに、ぜひ講演も対話をしながらやっていただこう!ということで、認定NPO法人フローレンスのディレクター・副代表の宮崎真理子さんにパネリストを務めてもらいました。

【宮崎真理子 プロフィール&ひとこと】

大手アパレルメーカーからベンチャー企業に転じ、マーケティング、人事を経て、2008年フローレンスに入社。副代表として組織運営全般を行う。「保育業界に来てわかったことは、保育者の社会的地位の低さです。同時に、子どもの成長を支援するプロフェッショナルとして保育者が学び合う場も圧倒的に不足している。団体名の由来である’フローレンス・ナイチンゲール’が、かつて成し遂げた看護師の地位向上を保育の世界で実現したい。そのために、保育の素晴らしさを世に広め、保育者が学びあう場を創っています。ぜひ、ご一緒に!

第1部は、この二人の対談形式で「こども哲学」とはなにかの理解を深めた上で、参加者のみなさんからの質疑応答を行いました。

第2部では、参加者のみなさんにぜひ哲学対話を体験していただこうということで、5人一組になっていただいて「大人とはなにか?」というテーマについて考えてもらいました!

実は、この当日のイベントの様子はFacebook Liveを使って生中継してまして、その動画は現在でも「プロフェッショナル 保育の流儀」のFacebookグループ(会員制)でご視聴いただくことが可能です!

気になる人は、ぜひグループにご登録ください!

今回の記事では、当日の話のほんの一部だけご紹介します!

「こども哲学」ってなんだろう?

そもそも、「こども哲学」とはなんでしょうか。

それは、子どもたちが疑問に思っている哲学の問題を子どもと大人、あるいは子どもどうしで話し合うことです。

哲学の問題といっても、小難しい話ではありません。

正解がひとつとは限らない疑問のことです。

例えば、こんな疑問があったりします:

- 幸せなときはどんなとき?

- お金はどうして必要なの?

- 結婚はしたほうがいいの?

こういった正解のない問いをみんなで話し合うことによって、自分の考えを整理して相手に伝えたり、逆に、相手がどんなことを考えているのか知る機会になります。

自分なりに物事を考えること、自分の意見を人に伝えること、他人の意見を尊重すること、こういったことが身についていくんです!

では、川辺さんはどうしてこの「こども哲学」を日本で広めていこうと思ったのでしょうか。

本音と、建前があったそうです(笑)

川辺さん「本音は、こども哲学のことを知って、うちの子どもの能力が伸びるんじゃないかと思ったんです(笑)。どういうふうに生きていけばお給料がもらえるのかわからなくなってきてる社会で、自分はこうしていきたいっていう意思を持って生きていける子になってくれるんじゃないか… という、ヨコシマな気持ちがありました(笑)」

「建前としては、といってもこれも本気で考えているんですけど(笑)、今の子どもたちがただ預けられる存在としてしか社会に扱われていないことに危機感を持っているんです。」

「どうやって子どもを預けるか、女性の社会進出はどうするのか、みたいに、子どものことなのに子ども抜きでストーリーが語られていることに強烈な違和感がありました。子どもって考えているし、尊厳をもって生きている。モノじゃないんですよね。それに対する怒りみたいなのがありました。」

「だから、子どもだってこんなに考えてんぞ!すごいんだぞ!ってことを社会に発信していくことで、大人は子どものことをちゃんと考えているのか、問いかけたかったんです。」

最初は、川辺さんとお子さんだけではじまったこども哲学。でも、そこで得られた体験を友人に話していくと、どんどん広がっていったそうです。親子の取り組みから地域の取り組みに、それが小学校にへと。

「こども哲学」はどうやって実践すればいいのだろう

「こども哲学」を実際に行う上で、どういう状態が「いい状態」なのでしょうか。

川辺さん「場にいるみんなが、それが自分の関心事について話せたと感じることですね。ちゃんと座っているとか、姿勢がいいとか、そういうことは関係ないです。」

でも、子どもの感心ってそれこそバラバラですよね?それってすごく難しいのでは…?

川辺さん「そうでもないです。こども哲学が間違ってとらえられることのひとつに、ディベートと間違われることがあります。ディベートでは、基本的にひとつのトピックについて議論されますよね。例えば、タバコを吸うのは良いことが悪いことか、みたいな。で、そこに対して賛成意見と反対意見が議論を戦わせる、と。」

「でも、こども哲学ではどんどん話がそれていっても全然OKなんです。」

「例えば『正義とはなにか』という問いを立てたとしますよね。そしたら、いきなり男の子が『ウルトラマンってさー』って言い出すんですよ(笑)その子は、ウルトラマンは正義だと主張するんですね。」

「そこで、どうしてウルトラマンは正義なの?って聞くと、『うーん、宇宙から来たから?』ってなる(笑)。じゃあ、宇宙から来たらみんな正義なのっていうか、そうでもない…かなぁって考え始める。」

「すると今度は別の子が仮面ライダーは!プリキュアは!ってそれぞれの正義について語り始めるんですよ。」

「そうしたら、もともとの問は『正義とはなにか』だったのに、最終的には『どうしたら正義とみられるか』という問いに変わっていた、ということがありました。」

「この時、それぞれの子がそれぞれ語りたい正義について語っていますよね。だけど、みんなの話を辿っていくと最初の『正義とはなにか』という問いに行き着くんです。僕たちはこれを『根っこの問い』と呼んでいます。」

ずっと、もやもやしていて欲しい。

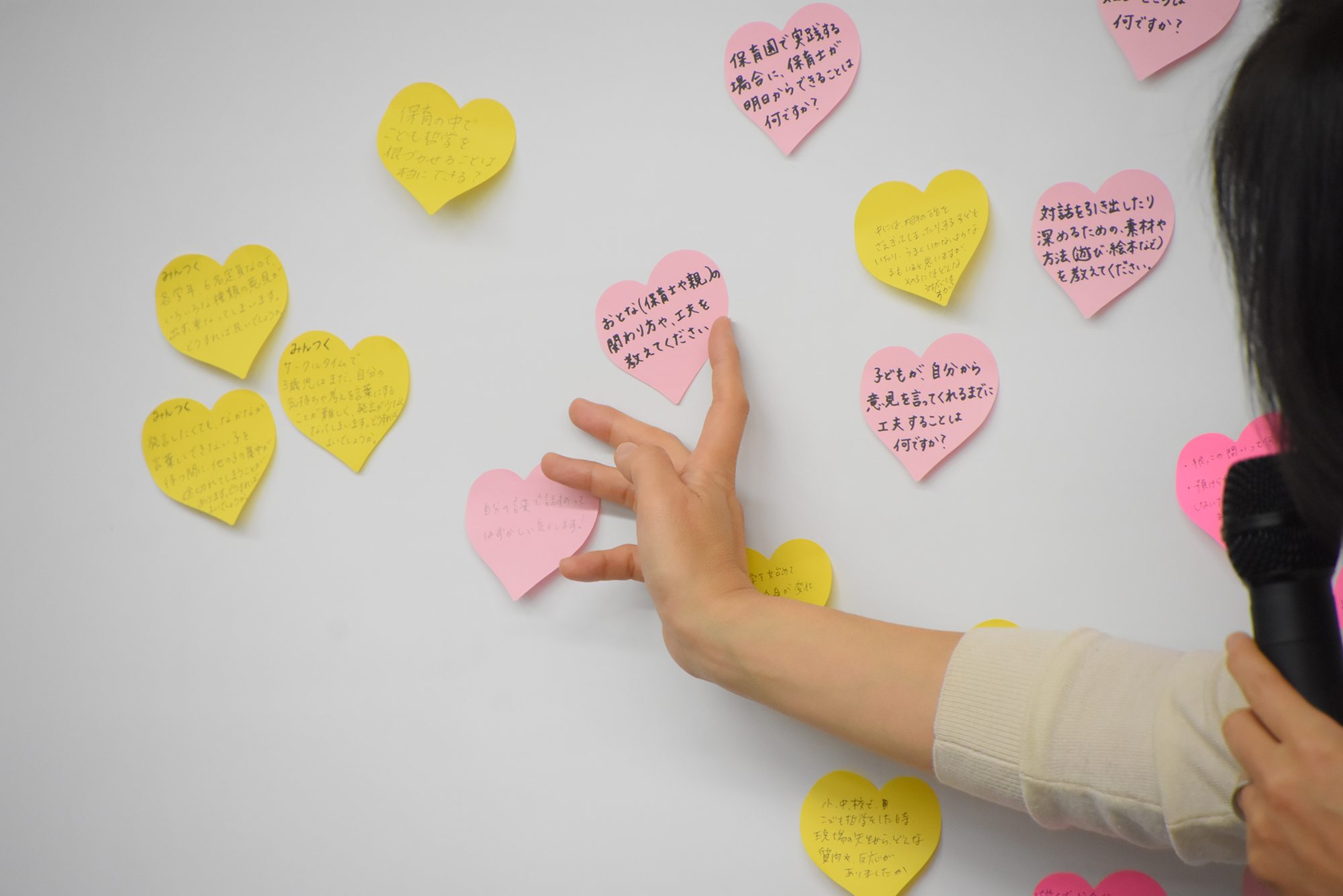

質疑応答にはいったときに、参加者の皆さんからいただいた質問で多かったのが「参加してくれた子ども達みんなが話したいことを話せるようにするには、すごく時間がかかると思う。実際には時間も限られているし、いったいどうしたらいいか」ということでした。

川辺さん「まず大前提、こども哲学では参加者は必ず話をしないといけないわけではありません。一回も発言しない子もいますが。全然OKです。だってそれは、誰よりも人の話を聞いて、そのトピックについて考えていたってことかもしれないじゃないですか。なら、すごくないですか。」

「そしてもうひとつは、みんなが時間内に納得感を持つ必要はまったくないんです。」

「例えば、さっきの『正義とはなにか』についてこども哲学をやって、その時間はいったん終了するわけですが、何時間も経過してある子どもが帰宅する時間に『せんせー、あのね、ボクは怪獣にも正義はあると思うんだよね』って唐突にくるわけですよ(笑)。」

「それだけじゃなくて、家に帰ってから、お父さんお母さんに突然その話をすることも多いみたいです。こういう風に、こども哲学はみんながいる時にだけ考えて、あとは忘れるっていうものじゃないのです。ずーっと考えていてもらいたい。ずっともやもやしていてほしいんです(笑)。それが、考えるっていうことだと思います。」

第二部は、参加者の皆さんでこども哲学を実際に体験

後半は、参加者の皆さんで実際にこども哲学を体験してもらいました。

テーマは………

「大人とはなにか」でした!

う〜ん、なんなんでしょうね。大人って…

5人1組でグループになってもらい45分みっちり、考えて、話をしていただきました。

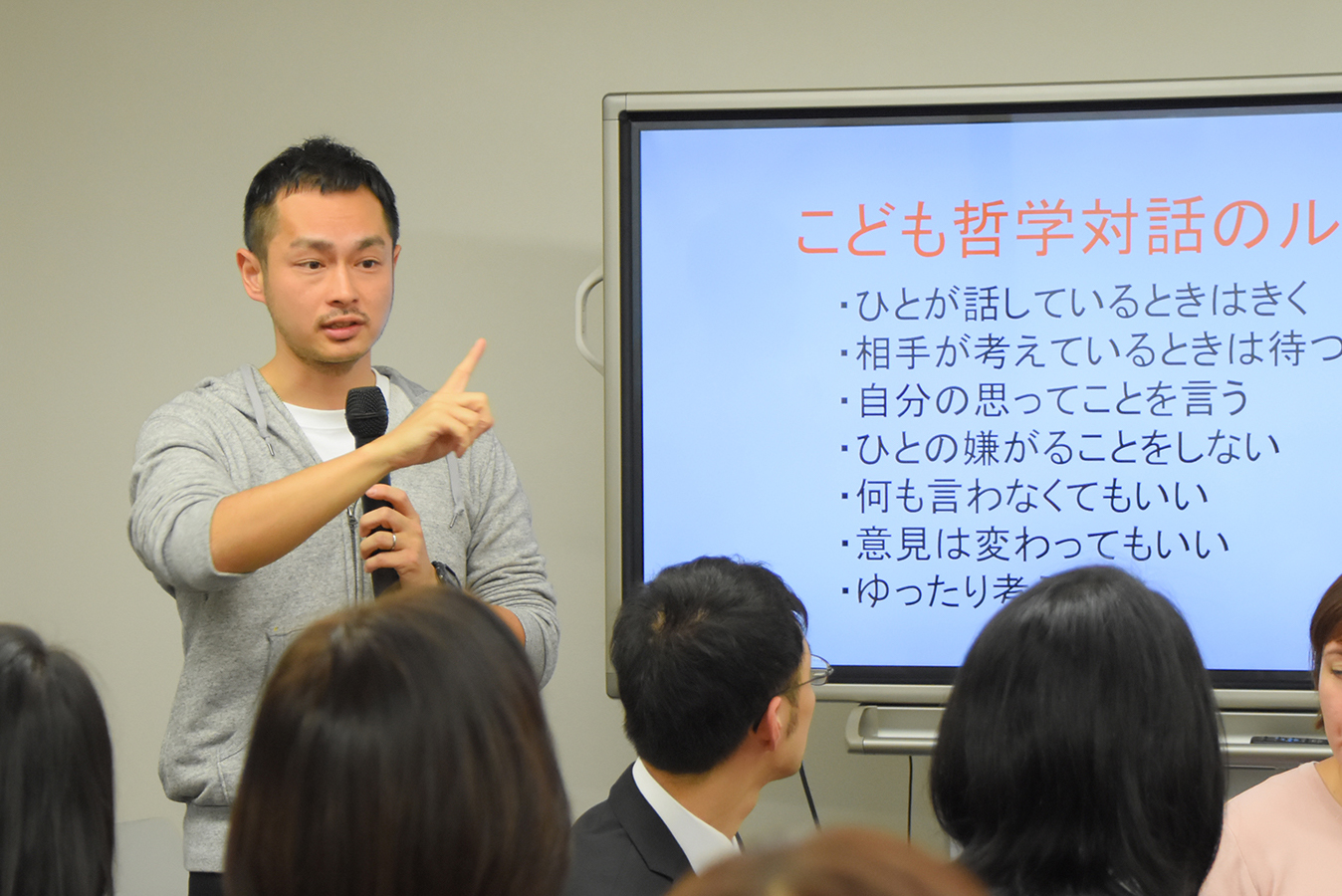

もちろん、こども哲学のルールは守ってもらいます。

それは下記の7点でした:

- ひとが話しているときはきく

- 相手が考えているときは待つ

- 自分の思ってことを言う

- ひとの嫌がることをしない

- 何も言わなくてもいい

- 意見は変わってもいい

- ゆったり考える

各グループ、大変盛り上がって話をされていました。

そして、本当に様々な意見があったようです。

ですが、もちろんこの時間内に納得感のある答えが導き出されるわけはありません(そして、それは目的ではありません)。

時間内に何かを出さないといけないわけでもないので、タイムキーパーも終了するまでいっさい口出しせず、気がついたら終了という感じに。

皆さん「え!?もう終わり!?」という感じで、話足りずにもやもやされていたようでした。

まさに、こども哲学の狙い通り(笑)

帰宅する途中も「大人とはなにか」について考えてしまったのではないでしょうか。

気付きは人と人のつながりから!ぜひオンラインコミュニティにご参加ください。

イベントは3時間もあったのですが、終わってみると本当にあっという間…

(良い意味で)最後の議論の消化不良感もあったのか(笑)、参加者の皆さまどうしで終了後も立ち話でこども哲学や、積極的にお互いの職場の情報交換をされていました。

冒頭でもお伝えした通り、この「プロフェッショナル 保育の流儀」の目的は、保育に携わる皆様に「こんな保育もあるのかー」という気付きを提供することです。

そういう意味では、この光景は我々スタッフにとっては本当に嬉しい限りでした。

しかし…

冒頭お伝えした通り、この記事では当日の様子のほんの一部しかお伝えできていません。

原稿には書ききれませんでしたが、こども哲学や保育に関する面白い話がたくさーんあったんです…!!

ということで、気になる方はぜひ「プロフェッショナル 保育の流儀」のFacebookグループご登録ください!

当日の講演内容についても動画で共有されています。

【Facebookグループへのご登録はコチラ】

また、この場を通じて、参加者の皆さんどうしのコミュニケーションはもちろん、当イベントの告知や保育に関わる有用な情報発信などを行っています。

※ コミュニティの目的は「こんな保育もあるのか」という気付きを得ること。そのために、参加者どうしの繋がりを確保することです。それ以外の一切の利用目的を禁止しています。ルールはの厳守をお願いいたします。

なお、次回のイベントについては鋭意企画中でありますが… なんと「あの方」がスピーカーとして参加予定です!!!

詳細が決まりましたらFacebookコミュニティ、及び、SNSなどを通じてすぐにご報告させて頂きます。

ぜひご登録いただき、情報をお待ち下さい!

【Facebookグループへのご登録はコチラ】

【スゴいい保育のLine@のご登録はコチラ】